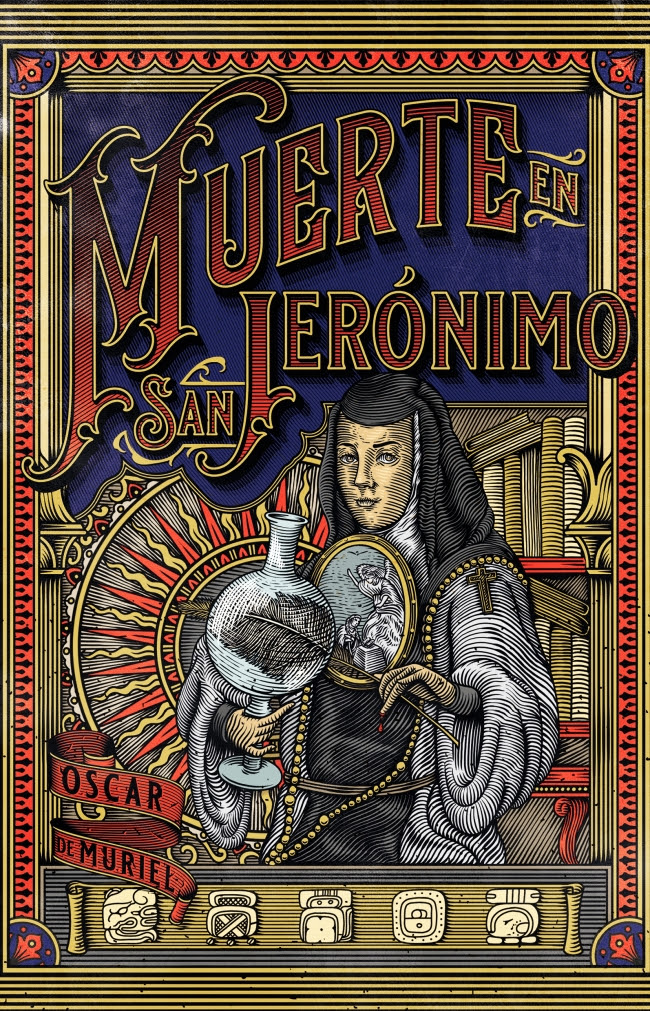

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo (AlmomentoMX).- Penguin Random House Grupo Editorial, presenta la más reciente novela “Muerte en San Jerónimo” de Oscar de Murial, una emocionante trilogía de misterio escrita por el autor mexicano.

Protagonizada por una de las figuras más representativas de nuestra historia: Sor Juana Inés de la Cruz, quien con su astucia se convertirá en la pieza clave para resolver un caso que aqueja al convento en el que vive.

Dirigido a lectores de 16 años en adelante con gusto por la novela policíaca, de suspenso y ficción.

Un libro que desde sus primeras páginas engancha a sus lectores, quienes no podrán dejar de leer hasta descubrir quién es el culpable.

San Jerónimo, nido de demonios,

sombras infectas que prestas se arrastran,

heraldos negros que sus muros turban

cantando sacrílegos vaticinios…

Justicia pobre la que brindáis

si el juez que severo condena

engendra más horror y pena

que el vulgar cuatrero a quien culpáis.

Alguien (o algo) se ha infiltrado en el convento de San Jerónimo. Monjas y esclavas por igual aparecen sacrificadas en el altar, a la usanza de los sangrientos rituales precolombinos. Todas las hermanas se culpan entre sí. Todas tienen algo que ocultar. Muchas, incluso, le achacan las muertes a posesiones demoniacas.

Éste es el panorama que se encuentra Alina, joven novicia, al tomar los hábitos. Junto con Matea, su fiel doncella indígena, se ve forzada a unir fuerzas con la excéntrica Juana Inés de la Cruz, y entre rezos, guisos, cantos y poesía inoportuna, tratarán de esclarecer la terrible verdad detrás los asesinatos.

Lo que ellas ignoran es que las muertes ya han llegado a oídos del Santo Oficio, y los inquisidores ya planean visitar el convento para extirpar el mal de raíz.

Fragmento

Prólogo

PROFANACIÓN

1º de noviembre de 1688

Poco después de medianoche

La abadesa había vuelto a soñar con demonios. Figuras grotescas, de carnes rojas y negras, achicharradas por las llamas del infierno. Sus muchas garras se estiraban hacia ella, ascendiendo desde el inframundo como gusanos que brotan de la tierra.

Justo cuando esas zarpas venenosas iban a alcanzarla, sor Caridad le agitó el brazo:

—¡Madre, madre! ¡Despierte, se lo ruego!

La madre Augusta agradeció la intervención. Se enjugó el sudor frío y se incorporó en la oscuridad. Encontró el rostro regordete de la joven novicia a centímetros del suyo, alumbrado sólo por una velita trémula.

—¿Qué ocurre?

Los labios de sor Caridad temblaron:

—Madre… ha sucedido otra vez.

La abadesa pudo sentir el calor abandonando su cuerpo. Instintivamente buscó su medallón de san Jerónimo con una mano, al tiempo que se persignaba con la otra.

—Dios bendito…

Sor Caridad no dijo más, pues a duras penas podía sostener la velita, y la abadesa tuvo que respirar profundo y tragarse su propio terror. No podía dejar que las hermanas y novicias la vieran perder el control.

—¿Dónde ha ocurrido?

—En el nicho de santa Teresa.

—¿Lo has visto?

—¡Ay, no, madre! No me atreví. Lo descubrió sor Encarnación.

La madre Augusta se levantó y se alisó el hábito; ya no podía recordar la última vez que había dormido con un camisón de encaje. Usó la velita de sor Caridad para encender su lámpara de aceite y salieron juntas al claustro mayor. Unas nubes espesas ocultaban la luna por completo, haciendo del firmamento una caverna oscura y helada que sólo conseguía alarmar aún más los nervios de las monjas.

Sor Encarnación hacía guardia frente a la fila de desvencijados confesionarios, clavados a la pared exterior del templo cual almas implorando perdón. El tenue resplandor de su candelilla jugueteaba entre las columnas que guiaban al antecoro, y alumbraba la piel arrugada y los ojos saltones de la vieja monja. Esos ojos y su cuello flaco la hacían parecer un buitre al acecho.

—No he dejado que nadie se acerque, madre —espetó con su voz rasposa—. Mandé a sor Caridad por usted en cuanto… la encontré.

—¿Quién ha sido esta vez? —preguntó la abadesa, preparándose para lo peor—. ¿La habéis reconocido?

Sor Encarnación asintió con la cabeza y se le quebró la voz:

—Jacinta.

La madre Augusta se aferró a su medallón de oro y en su mente galoparon padrenuestros y avemarías. Tragó con dificultad y, sin poder pronunciar palabra, se encaminó hacia el antecoro, que conducía a la nave de la iglesia.

Empujó el vetusto portón, y las recibió el resplandor dorado de cientos de cirios. Era noche de Todos los Santos y la tradición mandaba que la iglesia estuviera bañada de luz para guiar a las almas del purgatorio.

La abadesa caminó con determinación a través de las antiguas criptas del soto coro, y abrió de golpe el enrejado que daba a la sección principal de la nave. En cuanto puso pie en aquella sección del templo, de techos altos y reservada para la gente seglar, sintió que el espanto se apoderaba de ella, como un hormigueo escalofriante que se arrastraba por su espalda. Tragó saliva y continuó hacia la figura de santa Teresa, haciendo a un lado el miedo y tratando de ignorar el mareo repentino que le producía el olor del incienso. Sus pasos y los de las hermanas resonaban en el templo con ecos que parecían ensordecedores. Pronto llegaron al nicho de la santa, que como las monjas miraba hacia abajo. Sus ojos de vidrio soplado tenían expresión dolida, como si fuese consciente del horror que sucedía bajo sus pies de madera tallada.

La madre Augusta se llevó una mano al pecho cuando vio aquel charco rojo y viscoso, extendiéndose lentamente entre los reclinatorios.

Se santiguó nuevamente, sin notar que contenía el aliento, y se acercó con pasos titubeantes. Detrás de ella sor Caridad jadeaba de miedo.

La sangre había salpicado el centro del nicho. Unas repulsivas gotas rojas habían llegado incluso al mismísimo manto de santa Teresa, tan laboriosamente deshilado por monjas de Flandes.

—¡No está! —siseó sor Encarnación, paralizando el corazón de la madre Augusta—. ¡Se la han llevado!

Efectivamente, a excepción del repugnante salpicón en rojo, no había más en aquella capilla.

—¿Estás segura de haberla visto? —preguntó Augusta.

—¡Por supuesto, madre! La vi como la estoy viendo ahora.

La abadesa avanzó unos pasos más, se reclinó y vio que un embarrón de sangre salía de la capilla y continuaba ondulante hacia el altar mayor. Siguió el rastro hacia el frente de la iglesia, hasta el imponente retablo tallado en madera y recubierto en hoja de oro.

Una corriente de aire se coló desde el portón del costado norte. ¡El portón estaba abierto hacia la calle! El viento hizo temblar los cientos de flamas, justo cuando las tres monjas descubrían aquella horrorosa visión.

La abadesa sintió una oleada de náuseas y tuvo que cubrirse la boca con ambas manos. Sor Caridad lanzó un grito estridente y comenzó a lloriquear sin control. Sor Encarnación perdió el aliento y no pudo más que aferrarse al hábito de la madre superiora cual niña pequeña.

Infierno. Infierno. No había otra palabra para describir aquel despliegue de sangre y despojos.

El viento se hizo más fuerte y empezó a extinguir los cirios, uno a uno… y entonces oyeron aquellos pasos.

Lentos, pero constantes y firmes sobre las losas de piedra volcánica. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo; del altar, de los techos, de los muros. Y entonces, surgiendo del piso, como si brotara de las profundidades mismas de la tierra, se dejó escuchar el bramido más espantoso de que se tuviera recuerdo; un chillido como el de los puercos al ser destazados; gutural, desesperado, que apuñalaba los oídos y helaba la sangre.

Sor Caridad cayó de rodillas, rogando misericordia en chillidos angustiantes, y sor Encarnación siguió su ejemplo, sin soltar los hábitos de la abadesa y casi derribándola.

Justo entonces la madre Augusta creyó ver, iluminada por los pocos cirios que aún ardían, una figura encorvada y recia arrastrándose entre las sombras del altar. Había algo malévolo, casi bestial en las sacudidas de sus movimientos.

Sólo la vio un instante, antes de que el viento arreciara y el templo entero se hundiera en las tinieblas.

Autor disponible para entrevistas a partir del 17 de mayo.

Oscar de Muriel nació en la Ciudad de México. Es Doctor en Ingeniería Química, escritor, violinista y traductor. Es autor de la serie Frey & McGray, la cual fue publicada inicialmente en el Reino Unido y ya ha sido traducida a cinco idiomas. De dicha serie, en México están publicados los primeros dos tomos: La sonata del diablo y La fiebre de la sangre, ambos en Montena. Actualmente divide su tiempo entre México y el norte de Inglaterra.

AM.MX/fm