Francisco Medina

Francisco Medina

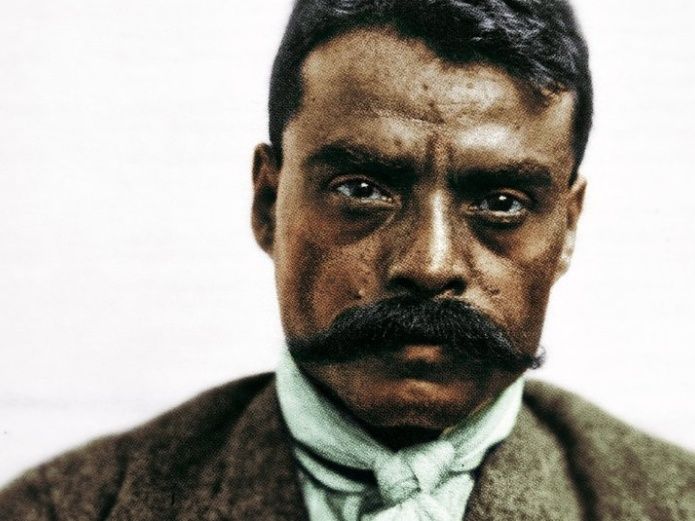

A cien años de la lucha emprendida por Emiliano Zapata para pedir “Tierra y Libertad” para los campesinos de México en plena gesta revolucionaria, hoy en día el campo mexicano enfrenta una severa crisis.

Por lo menos desde hace varias décadas y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-, en el campo ha aumento de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales. Así mismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos.

En este contexto, en el transcurso de los último lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo”, siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.

Emiliano Zapata encabezó el movimiento más persistente de la Revolución Mexicana. Fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del que el presidente Venustiano Carranza estuvo enterado.

¿Cuáles fueron las razones para matarlo?, ¿por qué fue una necesidad eliminarlo?, ¿qué estaba en juego?, ¿había otra salida para terminar con la resistencia zapatista en Morelos que no implicara la muerte de su caudillo?

Ese 10 de abril de 1919, el momento de la última batalla, la suerte no acompañaría a Emiliano Zapata. Había creído en Jesús Guajardo, quien para ganarse su confianza había matado a 50 soldados federales y le había entregada armamento, pero solo le había dado pruebas falsas para hacerle caer en la emboscada que le tenían planeada él, Pablo González y el propio Venustiano Carranza (al parecer el revolucionario busca dialogar con los contrarios para pasar la lucha).

Guajardo le habría entregado armamento a Zapata, que se hacía acompañar en ese momento por 100 hombres. Lo siguió hasta la Hacienda de Chinameca, Morelos, y esperó que este se encontrará descuidado para dar la orden del ataque a los soldados que se encontraban escondidos en la azotea del lugar. Ante el primer disparo, Zapato tomó su pistola, pero de un disparo se la tumbaron, y luego le dieron el tiro mortal en el pecho. Lo remataron con 20 ráfagas de escopeta. En tan solo unos minutos, los soldados se tomarían fotografías con el cadáver del revolucionario. Con él moriría ese amor por devolverle al pueblo las tierras que le habían sido arrebatadas.

“Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, es una de sus frases más recordadas.

Su cuerpo fue llevado en mula desde la Hacienda de Chinameca a Cuautla (Morelos). Una vez en ese lugar, su cuerpo fue inyectado para que resistiera los tres días siguientes. Durante dos días estarían sus restos a la vista del pueblo en la estación de policía para que esto sirviera de escarmiento a los rebeldes revolucionarios que lo apoyaban.

Las fotografías de su cuerpo fueron captadas de manera oficial por José Mora, quien trabajara con Pablo González. Las imágenes se enviaron para difundir la noticia en la prensa de todo el país.

Tras ser mostrado el cuerpo a su gente, se estima fue sepultado en el 14 de abril en Cuautla.

Se cree que entre las peticiones de Carranza y las personas que los traicionaron estuvo que los atacantes no dispararían en la cara a Zapata, para que este quedará reconocible para comprobar que era él. Tras su muerte, Zapata se convirtió en noticia de gran importancia tanto en México como en Estados Unidos.

La muerte de Zapata se convirtió en noticia nacional e internacional. Las fotografías llegaron a la prensa cuatro días después de su muerte. Mostraron el cadáver y el funeral.

El luchador

Durante nueve años, Emiliano Zapata estuvo al frente el Ejército Libertador del Sur, peleando en la Revolución Mexicana por la justicia social, libertad, igualdad y democracia social.

Emiliano Zapata, hombre de 31 años en 1911, charro afamado, rebelde probado desde la adolescencia —él mismo declaró en 1914 que se había iniciado en las lides políticas cuando tenía 18 años— se alzó en armas en favor de un norteño hasta entonces desconocido en una aventura que se antojaba imposible: derrocar a Porfirio Díaz.

Al principio como caudillo regional que movilizó a sus coterráneos a través de los mecanismos campesinos de alianzas familiares y lealtades locales, Emiliano Zapata pronto fue reconocido por los “alzados” de otros pueblos como su dirigente principal. Desde entonces comenzaron a tejerse las finas y resistentes redes que conformaban al Ejército Libertador del Sur, partiendo de las bases del parentesco.

Pues pareciera ser que la guerra, como lo hicieron antes las necesidades organizativas para la producción pueblerina, mueve los mecanismos secretos de las familias extensas de campesinos.

Lazos de parentesco, compadrazgo y amistad, así como el de obligaciones religiosas y de política interna, anudaron los hilos del respeto, la solidaridad y la afinidad de intereses: esta lógica nos descubre a la dirigencia del Ejército Libertador en el centro de Morelos como una familia investida de poderes; se reconocen, así, a jefes y sus ataduras con el jefe “Miliano”: Eufemio Zapata, hermano; general Amador Salazar, primo; general Antonio Barona, compadre; general Otilio Montaño, compadre; general Felipe Neri, compadre de Amador Salazar; mayor Maurilio Mejía, sobrino; general Serafín Plascencia, compadre.

Esta guerrilla familiar hacía que hasta mediados de 1912, los rebeldes campesinos de las zonas periféricas al centro de Morelos fueran independientes de Zapata. De la O, Pacheco, Mendoza y Ayaquica se ligaron al zapatismo a través de sus contactos con Eufemio Zapata, con Amador Salazar o con Felipe Neri. Se sellaban así las lealtades personales que luego explicarían algunos de los conflictos por zona con los que se enfrentaría el Cuartel General.

Aventuremos una hipótesis: más que ser un “resabio” cultural prehispánico o colonial, el calpulli era una organización campesina basada en relaciones ciánicas, al que la guerra ensanchó y le dio movilidad: la defensa de la posesión comunal y de la idea de pueblo que le era inherente se practicaron como parte de una misma relación social. Fue por ello también que la represión militar exclusiva a Villa de Ayala o a Anenecuilco fuera insuficiente para acabar con el zapatismo; y no tanto por la rapidez de movimientos de Zapata y sus alzados, sino por la extendida raigambre pueblerina de la rebeldía.

De alguna manera, pues, para los campesinos rebeldes el “jefe” Miliano era considerado cabeza de un clan que se había ampliado; asumía el papel de un padre, y como tal era tratado.

Cartas solicitando protección y apoyo, no sólo a los pueblos sino sobre todo a las personas, llegaron por miles a los Cuarteles Generales; en algunas la petición incluía para el caudillo un recordatorio de sus obligaciones.

La fama del “alzado” morelense trascendió los límites de su terruño y los alcances de una rebeldía local y débil, llegaron hasta Puebla, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo, de donde muchos hombres del campo fueron al cerro del Aguacate, en Morelos, para ponerse a sus órdenes. La ruptura del campesinado centrosureño con el Estado fue temprana: ya desde 1911 el ejército federal recibió noticias de que en la región “hasta los perros son zapatistas” y durante años eso fue realidad.

Los mecanismos de sustitución de autoridad funcionaron de manera rápida y natural, el papel del gobierno como dirigente de los pueblos desapareció con todos los símbolos que le eran y son inherentes. El ser padre, juez, protector, jefe, etcétera, recayó en la figura del caudillo. ¿Qué tenía de especial ese hombre? ¿Quién era ese Zapata?, se preguntaron los hacendados cañeros de Morelos y Puebla; no lo sabían con exactitud, aunque si vislumbraban su peligrosidad. Uno de los dueños de haciendas de Morelos, enojado, escribió que un viejo campesino dijo, en agosto de 1911, que “no sabía que hubiera más gobierno que el de Emiliano Zapata, y que a él obedecía”.

Muy pronto se conoció la bandera que respaldaba las acciones del hombre. A fines de noviembre de 1911 se esparció la noticia de la firma del Plan de Ayala en el que se prometía devolver las tierras a los pueblos despojados por las haciendas, y desde entonces —los archivos lo demuestran— las cartas enviadas al jefe pidiendo se les hiciera justicia y se les devolvieran tierras, se les redujeran rentas, o pagara mejor por lo cosechado, fueron abundantes.

También llegaron las que exigían respetar las creencias, autorizar una procesión religiosa al inicio de la temporada de lluvias, etcétera. Símbolo de poder dispensador, Zapata recibía su fuerza del apoyo de los mismos pueblos y de ahí lo delegaba a sus representantes en los municipios y en los cuarteles regionales: repartía el poder, se podría decir. Y es que la rebeldía campesina era el mecanismo de desautorización de un orden impuesto por no campesinos, por catrines y hombres “de razón” urbanos; con la protección y dirección del jefe-padre y de su Ejército Libertador, empezó la construcción de una historia propia de la Revolución en los pueblos centrosureños.

Para la memoria popular, el signo Zapata cambió todo: al tiempo, al mundo, a la gente. Nada continuó sin transformación. El porfiriato era un tiempo liquidado por la presencia del Caudillo símbolo de la Revolución: era el inicio de una época nueva. La persona del jefe Zapata cambiaba los entornos de las haciendas y de las poblaciones. Su mera presencia inventó lo que hoy llamaríamos una novedosa geografía histórica, con paisajes revalorados.

El carácter sumiso del campesino ante lo imponente de los trapiches modernos y de los capataces de las haciendas cañeras se convirtió, desde 1911 hasta 1920, en actitud rebelde ante un mundo reapropiado. “En ese lugar durmió Zapata”; “por esta calle pasó con su caballo”, se recuerda. Y es que, además de que el prestigio que se le atribuyó rebasaba los límites temporales del movimiento —un predestinado que se comprometió con su padre a recuperar las tierras que la hacienda de Hospital le había despojado años antes de la Revolución— la fama de Zapata creció y se enriqueció durante nueve años de lucha.

En gran parte sus características personales fueron adquiriendo rasgos particulares, mezcla de fantasía popular caudillesca decimonónica y de los atributos de los hombres-dioses de raíz prehispánica, aunque sin perder el sabor de la cotidianidad rural de principios del siglo xx. Al igual que muchos de sus seguidores, Zapata era centro de explicaciones que destacaban una personalidad poco común.

Así, por ejemplo, se le atribuyeron pactos con el diablo, o ser poseedor de secretos inaccesibles al común de la gente —como el de saber la ubicación de tesoros fabulosos—, al mismo tiempo que participaba de los elementos propios de los “héroes” de la tierra, inventor de la libertad campesina, poseedor de un doble” que se sacrificaría por él, etcétera.

Todo lo que usaba y cómo lo usaba tenían una explicación de identidad personal y de uso diario: el gazné de color claro, el medallón de oro en el pecho, la báscula romana en la bolsa del chaquetón, los arreos charros, los galones plateados en el sombrero y los adornos del pantalón, los múltiples anillos, su gusto por los caballos finos y las fiestas taurinas. Hay quien afirma que su prestigio de “macho motivaba gran parte de sus actitudes, de acuerdo con la situación, a la mujer, a la comida o al lugar donde dormiría, y seguía maneras, protocolos y vestido apropiados. Así, por ejemplo, más de medio siglo después, una anciana de Cuahuixtla narraba que todas las muchachas “se querían ir con él”. Lo cierto es que en la memoria de los campesinos, a Zapata se le tiene como un hombre que extendió su prestigio al espacio que lo envolvió: los lugares fueron —y son— importantes porque Zapata estuvo en ellos. El hombre y sus actitudes se volvieron simbólicos.

Fue el 10 de abril de 1919 cuando los deseos de acabar con Zapata, sorpresivamente, se realizaron. La tan anunciada pacificación de las montañas sureñas parecía posible, pues el “Jefe Miliano” por fin había caído, pero la muerte del caudillo originó una polémica periodística — verdadera batalla campal de papel y tinta— que deslindó posiciones políticas en el interior del carrancismo. La contienda electoral que buscaba sucesor a Carranza se valía ahora del rebelde sureño como un arma discursiva: la gloria militar y la presidencia de la República estaban en juego. Ello, además, y tal vez también sorpresivamente, dio pie a la creación de los adjetivos que acompañarían a Zapata en el camino de su heroificación y su significado nacional.

Fue el 10 de abril de 1919 cuando los deseos de acabar con Zapata, sorpresivamente, se realizaron. La tan anunciada pacificación de las montañas sureñas parecía posible, pues el “Jefe Miliano” por fin había caído, pero la muerte del caudillo originó una polémica periodística — verdadera batalla campal de papel y tinta— que deslindó posiciones políticas en el interior del carrancismo. La contienda electoral que buscaba sucesor a Carranza se valía ahora del rebelde sureño como un arma discursiva: la gloria militar y la presidencia de la República estaban en juego. Ello, además, y tal vez también sorpresivamente, dio pie a la creación de los adjetivos que acompañarían a Zapata en el camino de su heroificación y su significado nacional.

La muerte de Emiliano Zapata no significó únicamente la desaparición de un hombre molesto para el gobierno de Carranza. De hecho, el asesinato del caudillo se resolvió en la personificación de dos concepciones de la historia y de la realidad distintas; asimismo, condicionó la conversión de los campesinos rebeldes en campesinos base política consensual del estado. Por un lado, la primera concepción, la de los hombres del campo del centro de Morelos, convirtió a Zapata en un héroe trágico: no murió él sino su doble, su “nahual” si pensamos en un significado de raíz indígena; el “verdadero” se “chispó (huyó) a un lugar lejano, y regresa de vez en cuando. Es un héroe que, como el Heracles griego, terminó sus “trabajos” y, aunque vivo, ya no tiene función en la tierra.

Fuente: Emiliano Zapata, entre la historia y el mito

Salvador Rueda Smithers